Mythen und Fakten über Placebo- und Nocebo- Effekte

Einleitung

Die Idee, dass unsere Gedanken und Erwartungen unsere körperliche Gesundheit beeinflussen können, ist seit langem Gegenstand von Diskussionen und Forschung. Ich versuche in diesem Artikel einige der häufigsten Mythen und Missverständnisse rund um Placebo- und Nocebo-Effekte zu untersuchen und dabei wissenschaftliche Erkenntnisse sowie Einsichten aus der klinischen Praxis zu beschreiben.

Was sind Placebo- und Nocebo-Effekte und wie unterscheiden sie sich voneinander?

Um einen Artikel über das Thema Placebo, Nocebo und deren Auswirkung, Wirkungsweisen und Mythen zum Thema Placebo zusammenzustellen, ist es zuerst einmal wichtig, zu definieren, was ein Placebo oder auch Nocebo ist.

Placebo leitet sich vom lateinischen Verb placebit ab, was – es gefällt – bedeutet. Die meisten Menschen verstehen das Wort “Placebo” als einen Begriff für falsche Medizin. Es wird häufig in Zusammenhang gebracht, als ein “oft verabreichtes nicht wirksames Mittel, um als Kontrollelement während eines Experiments zu dienen und um die Wirksamkeit eines echten Medikaments oder sonstigem Test zu beweisen oder zu widerlegen”.

“Nocebo” leitet sich vom lateinischen nocere ab, was – Schaden – bedeutet. Die gebräuchlichste Definition des Nocebo-Phänomens ist: die Ursache von Krankheit (oder Tod), durch die Erwartung von Krankheit (oder Tod) und den damit verbundenen emotionalen Zuständen (Hahn1997).

Das Vermächtnis der negativen Haltung und Einstellung gegenüber dem Placeboeffekt

Es gibt leider immer noch häufig eine reduzierende Sichtweise im Denken, dass die Psyche getrennt vom Körper funktioniert. “Echte” Schmerzen sind demnach mit klinischen Hinweisen auf Pathologie und/oder Gewebeschäden assoziiert (biogenes Modell). Schmerzen ohne solche Evidenz werden als “psychogen” angesehen (Gamsa 1994).

Oft wird der Placeboeffekt in der Gesellschaft immer noch mit Scharlatanerie gleichgesetzt und als eine Form der Nicht- Therapie angesehen. Patient*Innen, die auf eine Placebo-Therapie positiv reagieren, werden mitunter dargestellt, als ob sie damit unbeabsichtigt die Falschheit ihrer Symptome enthüllt hätten. Durch diese Haltung wird nicht nur der Schmerz des oder derjenigen als nicht real und eingebildet interpretiert, sondern auch die PatientIn an sich in Frage gestellt und oft als psychisch labil oder leicht beeinflussbar dargestellt.

Der Placeboeffekt wird jedoch immer besser untersucht und gewinnt in der Medizin und im klinischen Alltag immer mehr an Bedeutung und Einfluss.

Vor diesem Hintergrund möchte ich mich den 3 am häufigsten vertretenen Missverständnissen über das Placebo-Phänomen zuwenden:

Placebo Mythen:

1. Placebo Responders sind leichtgläubig

Meist wird angenommen, dass Placebo Responder zu einer bestimmten neurotischen Gruppe gehören. Sie wären leichtgläubig, es fehle diesen Menschen an Bildung oder diese Menschen sind einfach überängstlich.

Fakt ist, der Prozentanteil von Placebo Respondern in Studien kann zwischen 0 und 100 % je nach Studienaufbau und den jeweiligen Umständen der Studie liegen.

Placebo-Analgesie (Schmerzunempfindlichkeit) tritt bei Menschen mit “normaler” Persönlichkeit, unterschiedlichem Bildungsniveau und aus allen Gesellschaftsschichten auf (Stam & Spanos 1987).

2. Placebo beeinflusst nur psychische Krankheiten

Eine Hypothese ist, dass Placebos nur die affektive (unangenehme)

Komponente von Schmerzen, insbesondere Angstzustände, reduziere. Eine Studie zeigte, dass Placebo die Angst vor Zahnschmerzen reduzierte, aber die Schmerzintensität nicht beeinträchtigte (Gracely et al. 1978).

Es gibt jedoch immer mehr Hinweise darauf, dass Placebos auch die sensorischen Komponenten des Schmerzes sowie die physiologischen, funktionellen und verhaltensbezogenen Krankheitssymptome reduzieren.

Es gibt eine wachsende Zahl gut kontrollierter, doppelblinder Studien, die

signifikante physiologische Effekte der Placebo-Therapie bestätigen.

Zum Beispiel zeigte ein Vergleich verschiedener Intensitäten von Ultraschall (einschließlich Null) deutlich, dass Placebo Ultraschall Therapie im Vergleich zu aktivem Ultraschall die größte Verringerung von Schmerzen, Schwellungen und Kieferverspannungen nach Weisheitszahnextraktion bewirkte (Hashish et al. 1988). Solche und andere Beweise widerlegen den Mythos, dass Placebos keine echten physiologischen Symptome wie Gewebeentzündungen beeinflussen.

Der Placebo-Effekt war nicht auf die Wirkung der Gewebemassage durch den Ultraschallkopf zurückzuführen. Die stärksten Effekte traten auf, wenn sowohl der Therapeut als auch der Patient glaubten, dass das Ultraschallgerät eingeschaltet war. Diese und andere wichtige Studie über Ultraschall und der zusätzliche Beweis über die Macht des Glaubens von Patienten und Therapeuten an physiologische Veränderungen (Gracely 2000) sollten selbst die größten Skeptiker davon überzeugen, dass die Placebo-Forschung für die Forschung und den Klinikalltagwichtig ist.

3. Placeboeffekte sind nur von kurzfristiger Dauer

Eine andere Annahme liegt in der Dauer und Wirkung eines Placebos. Es wurde angenommen, dass Placeboeffekte nur von kurzer Dauer seien.

Dem entgegenzustellen sind zum Beispiel die Ergebnisse der Studie:

von Cobb und Kollegen, wo die Verbesserungen durch Placebo-Operation über SECHS Monate anhielt, (Cobb et al. 1959). Dies war damals schon der erste Hinweis darauf, dass der Mythos, dass Placebos nur einen flüchtigen Nutzen haben, wieder legte.

Placebos reduzierten im Vergleich zu dem Einsatz des Medikaments Cimetidin die Größe der endoskopisch gemessenen Zwölffingerdarmgeschwüre um 10-91%, durchschnittlich 46% (Moerman 1983).

Unter Verwendung strenger Kriterien wurde festgestellt, dass Placebo die motorische Funktion in allen Bereichen der Parkinson-Behinderung objektiv verbessert, obwohl Bradykinesie und Rigidität gegenüber Tremor, Gang, Gleichgewicht und Mittellinienfunktion bevorzugt werden (Goetz et al. 2000).

Sowohl Placebo als auch eine aktive Reizstromtherapie lindern Rückenschmerzen bei einigen Patienten bis zu 12 Monate lang (Marchand et al. 1993).

Ähnliche Langzeitergebnisse wurden in der randomisierten klinischen Studie mit Reizstromtherapien, bei Schmerzen, bei Patienten mit Wirbelsäulenmetastasen erzielt.

Verbesserungen um 10 oder mehr Punkte in der Hamilton-Depressionsskala oder im Beck-Depressionsinventar sind bei Depression Studien nicht selten (Leuchter et al. 2014; Stahl et al. 2010), sodass die starken Placeboeffekte auch dafür verantwortlich gemacht werden, dass die Wirksamkeitsnachweise für Medikamente insbesondere im Bereich der Psychopharmaka immer schwieriger werden.

Eine Vielzahl randomisierter Studien und auch meta analytischer Untersuchungen (Price et al. (2008) belegen die Wirksamkeit des analgetischen Placeboeffekts. Hier zeigen sich zum Teil hohe Effektstärken (d = 2,29), wenn es sich um Studien handelt, die speziell die Wirkmechanismen des Placeboeffektes untersuchten.

Der analgetische Placeboeffekt kann somit als klinisch relevante Größe eingestuft werden (Klinger et al. 2017b).Über die Effektivität des analgetischen Placeboeffekts hinaus zeigen die Studien, dass es empirisch gesicherte Erkenntnisse über psychologischen, neurobiologischen und neuroanatomischen Wirkungsweisen und Mechanismen des analgetischen Placeboeffektes gibt.

Welche Mechanismen liegen dem Placebo- und Nocebo-Effekten zugrunde und wie wirken diese auf den Körper?

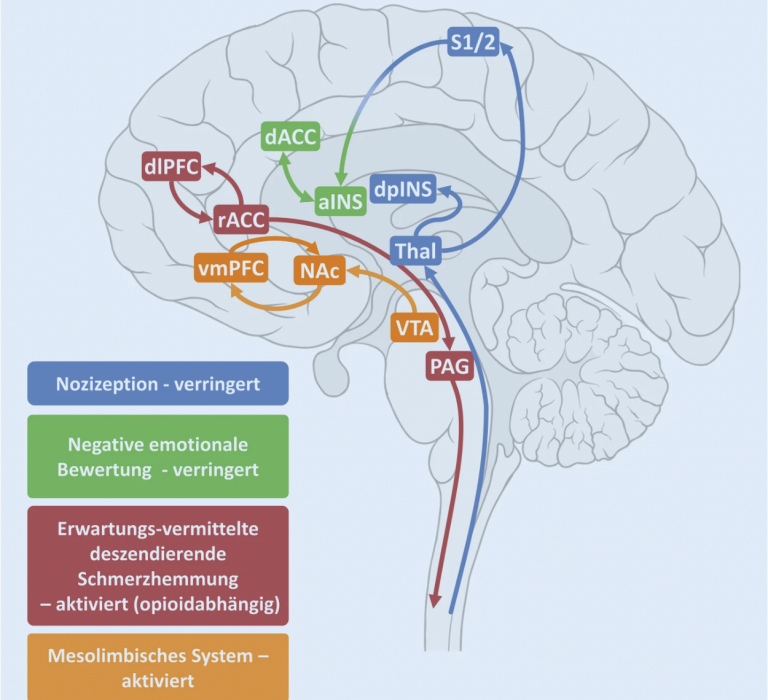

Die genauen Mechanismen, die den Placebo- und Nocebo-Effekten zugrunde liegen, sind noch nicht vollständig verstanden. Es wird angenommen, dass sie mit der Freisetzung bestimmter Neurotransmitter im Gehirn zusammenhängen. Placeboeffekte können die Freisetzung von Endorphinen und anderen natürlichen Schmerzmitteln im Gehirn stimulieren, während Noceboeffekte die Freisetzung von Stresshormonen wie Cortisol verstärken können.

Genauere Information über die Biochemischen Zusammenhänge kann man in dieser Studie von 2022 nachlesen: Neurobiologische und neurochemische Mechanismen der Placeboanalgesie

Es gibt zudem einige Prozesse über die Wirkungsweise des Placeboeffekts,die bereits noch besser erforscht sind und somit ebenfalls Rückschlüsse über die Wirkmechanismen des Placeboeffekts zulassen:

1. Prozesse der klassischen Konditionierung

2. Erwartungsprozesse

Es gibt deutliche Evidenz dafür, dass diese beiden psychologischen Wirkmechanismen interaktiv zusammenhängen (Colloca et al. 2008b; Kirsch et al. 2004; Klinger et al. 2007; Stewart-Williams und Podd 2004).

Welche Rolle spielen die Erwartungen, die Umgebung und die Interaktion mit medizinischen Fachkräften bei der Entstehung von Placebo- und Nocebo-Effekten?

Die Erwartungen eines Patient*innen an eine Behandlung können stark von seiner Umgebung und der Art und Weise beeinflusst werden, wie die Behandlung präsentiert wird. Zum Beispiel können positive Erwartungen durch das Vertrauen in den behandelnden Therapeuten oder durch positive Erfahrungen mit einer bestimmten Behandlung verstärkt werden. Auf der anderen Seite können negative Erwartungen durch eine pessimistische Einstellung des Patienten oder durch negative Erfahrungen in der Vergangenheit verstärkt werden.

Welche ethischen Überlegungen sind im Zusammenhang mit der Verwendung von Placebos in klinischen Studien und der Patientenversorgung zu beachten?

Die Verwendung von Placebos in klinischen Studien und der Patientenversorgung wirft eine Reihe von ethischen Fragen auf. Vor allem ist es moralisch vertretbar, einem/einer Patient*innen eine “unwirksame Behandlung” zu verabreichen, um den Placebo-Effekt zu nutzen.

Es gibt Forschungsergebnisse, die mit “Offene Placebo Gaben” arbeiten, d.h. die Patient*Innen wussten, dass sie einen Placebo erhalten.

Diese ersten klinische Studien zeigen, dass auch eine offene Verabreichung von Placebos wirksam sein kann: Die erste Studie wurde an Patient*innen mit Reizdarmsyndrom durchgeführt, welche in eine no-treatment Gruppe oder eine 3-wöchige Behandlung mit Placebos (2-mal täglich) randomisiert wurden.

Die Patient*innen erhielten hierbei folgende Informationen über die Placebobehandlung:

1. Placeboeffekte sind sehr wirksam,

2. Der Körper kann automatisch auf die Einnahme von Placebobehandlungen reagieren.

3. Eine positive Einstellung zu Placebos kann helfen, ist aber keine Voraussetzung

4. Eine gewissenhafte, regelmäßige Einnahme ist von großer Bedeutung.

Die offene Gabe von Placebos kombiniert mit der o. g. Instruktion führte zu einer signifikant stärkeren globalen Verbesserung der Symptomschwere nach 3 Wochen. Der Einfluss auf die Lebensqualität verfehlte die Signifikanz knapp. Diese Untersuchung zeigte erstmals, dass auch eine offene Gabe von Placebos wirksam sein kann (Kaptchuk et al. 2010).

Wie können Patienten selbst dazu beitragen, positive Placebo-Effekte zu nutzen und negative Nocebo-Effekte zu minimieren?

Patient*innen können selbst dazu beitragen, positive Placebo-Effekte zu nutzen und negative Nocebo-Effekte zu minimieren, indem sie sich bewusst positive Erwartungen und Überzeugungen über ihre Gesundheit und Behandlung entwickeln, eine unterstützende Umgebung schaffen und eine offene und vertrauensvolle Kommunikation mit ihren therapeutischen Fachkräften pflegen. Ebenso können sie sich aktiv an ihrer eigenen Genesung beteiligen und eine positive Einstellung zur Behandlung einnehmen, so dass die Wirksamkeit der Behandlung verbessert und ihr Wohlbefinden gesteigert wird.

Gedanken zum Abschluss

- Placebo findet auch bei der Gabe von Medikamenten durch den Arzt statt, indem wir annehmen, dass uns dieses Medikament helfen wird. Somit wird auch hier bereits eine Form des Placebos gesetzt.

- Jede/r Therapeut/Therapeutin/Arzt/Ärztin sollte sich bewusst sein, dass durch Ihr Handeln und Ihre Kommunikation ein Placebo oder auch Nocebo bei Patient*innen ausgelöst werden kann.

- Fehlgeschlagene Behandlungen können einen Grundstock bilden, negative Erwartungen in der Schmerzlinderung zu fördern und dazu beitragen, erlernte Erwartungen an das Versagen der Behandlung und dadurch negative biophysikalische Reaktionen hervorzurufen. Die Wiederholung oder Persistenz dieses Musters trägt zur Entwicklung chronischer Schmerzen bei.

Zahllose negative Kognitionen und Überzeugungen werden beim Patienten erzeugt, wenn die Erwartungen an eine Schmerzlinderung frustriert

und unerfüllt bleiben. (Hildebrandt et al. 1997) - Eine Placebobehandlung ist nicht mit “Nicht- Behandeln” gleichzusetzen.

Schlussfolgerung:

Stelle ich hiermit die evidenzbasierte Praxis infrage ? NEIN ! ganz und gar nicht.

Meiner Meinung nach ist es aber erforderlich, einen Ansatz zu entwickeln, der die Evidenz einschließt, dass Faktoren wie Kommunikation, die Beziehung zwischen Patient*innen und Therapeut*innen, Behandlungen beeinflussen und eine erfolgreiche Behandlung fördern oder beeinträchtigen können.

Ich glaube, dass das Placebo-Phänomen weit davon entfernt ist, eine Bedrohung für die Evidenzbasis der Therapie zu sein, sondern es bietet aufregende Möglichkeiten, damit zu arbeiten und zu forschen. Auf lange Sicht ist das Placebo-Phänomen ein Freund des/der Therapeut*innen und des/der Patient*innen, der mit guten Absichten genutzt werden kann und sollte.

Verweise und Quellenangaben:

- Hahn R A 1997 the nocebo phenomenon: concept, evidence, and implications for public health. Preventive Medicine 26:607-611

- Gamsa, A 1994 The role of psychological factors in chronic pain II. A critical appraisal. Pain 57:17-31Stam HJ, Spanos NP 1987 Hypnotic analgesia, placebo analgesia and ischaemic pain: the effects of contextual variables. Journal of Abnormal Psychology 96:313-320

- Gracely RI 2000 Charisma and the art of healing, In: Devor M, Rowbotham MC Wiesenfirld-Hallin Z (eds) Proceedings of the 9th World Congress on Pain: Progress in Pain Research and Management, Vol 16.IASP Press, Seattle 1045-1068

- Cobb LA, Thomas GI, Dillard DM, Merendino KA, Bruce RA 1959 An evaluation of internal mammary artery ligation by a double-blind technique. New England Crombez Journal of Medicine 260:1115-1118

- Goetz CG, Leurgens S, Ramn R, Stebbins GT 2000 Objective changes in motor function during placebo treatment in PD. Neurology 54(3)710-714

-

- Meaning, Medicine, and the ‘Placebo Effect’ January 2002 DOI:10.1017/CBO9780511810855 Publisher: Cambridge University PressISBN: 9780521806305 Authors: Daniel E Moerman University of Michigan-Dearborn

- Is TENS purely a placebo effect? A controlled study on chronic low back pain Serge Marchand, Jacques Charest, Jinxue Li, Jean-René Chenard, Benoit Lavignolle, Louis Laurencelle Affiliations expand PMID: 8378107 DOI: 10.1016/0304-3959(93)90104-W

- Role of pill-taking, expectation and therapeutic alliance in the placebo response in clinical trials for major depression Published online by Cambridge University Press: 02 January 2018 Andrew F. Leuchter, Aimee M. Hunter, Molly Tartter and Ian A. Cook

- Agomelatine in the treatment of major depressive disorder: an 8-week, multicenter, randomized, placebo-controlled trial Stephen M Stahl, Maurizio Fava, Madhukar H Trivedi, Angelika Caputo, Amy Shah, Anke Post Affiliations expand

- A comprehensive review of the placebo effect: recent advances and current thought. Donald D Price, Damien G Finniss, Fabrizio Benedetti

- Affiliations expand Placebo effects of a sham opioid solution: a randomized controlled study in patients with chronic low back pain. Regine Klinger, Ralph Kothe, Julia Schmitz, Sandra Kamping, Herta Flor

- Affiliations expand Placebo effects of a sham opioid solution: a randomized controlled study in patients with chronic low back pain. Regine Klinger, Ralph Kothe, Julia Schmitz, Sandra Kamping, Herta Flor

- Placebos without Deception: A Randomized Controlled Trial in Irritable Bowel Syndrome. Ted J. Kaptchuk, Elizabeth Friedlander, John M. Kelley, M. Norma Sanchez, Efi Kokkotou, Joyce P. Singer, Magda Kowalczykowski, Franklin G. Miller, Irving Kirsch, and Anthony J. Lembo, Isabelle Boutron

- Fear-avoidance behavior and anticipation of pain in patients with chronic low back pain: a randomized controlled study. M Pfingsten, E Leibing, W Harter, B Kröner-Herwig, D Hempel, U Kronshage, J Hildebrandt

- Conscious sedation with intravenous drugs: a study of amnesia S S Gelfman, R H Gracely, E J Driscoll, P R Wirdzek, J B Sweet, D P Butler

- Neurobiologische und neurochemische Mechanismen der Placeboanalgesie Livia Asan,corresponding author Ulrike Bingel, and Angelika Kunke. Schmerz 2022; 36(3): 205–212. Published online 2022 Mar 17. German. doi: 10.1007/s00482-022-00630-4 PMCID: PMC9156503 PMID: 35301592 Language: German | English